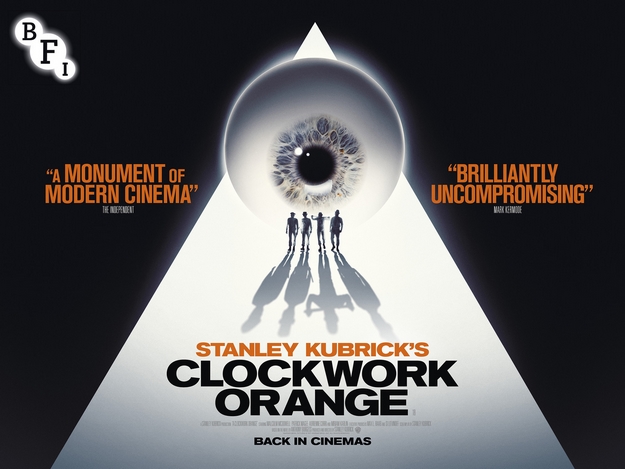

Eyes wide open

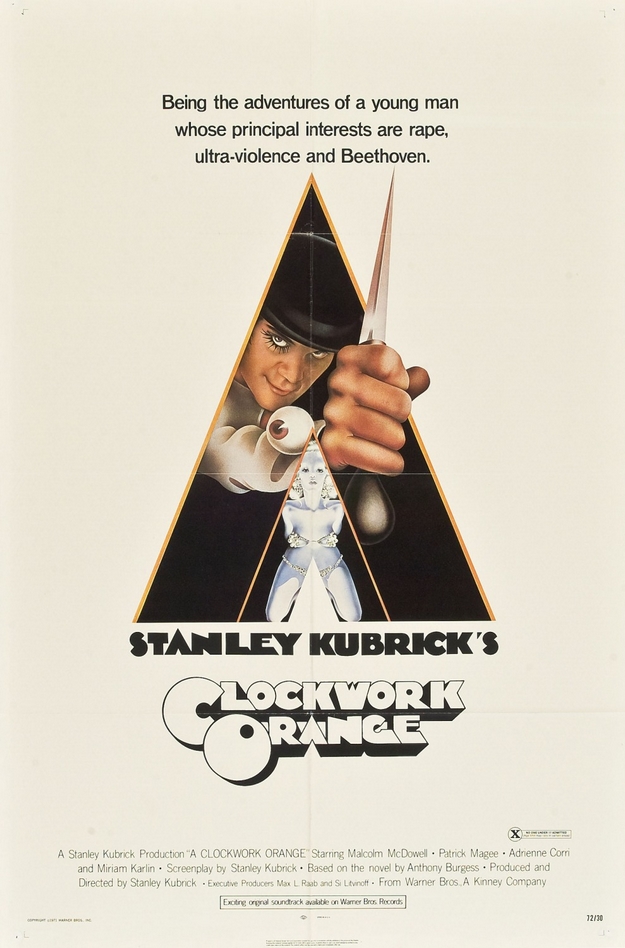

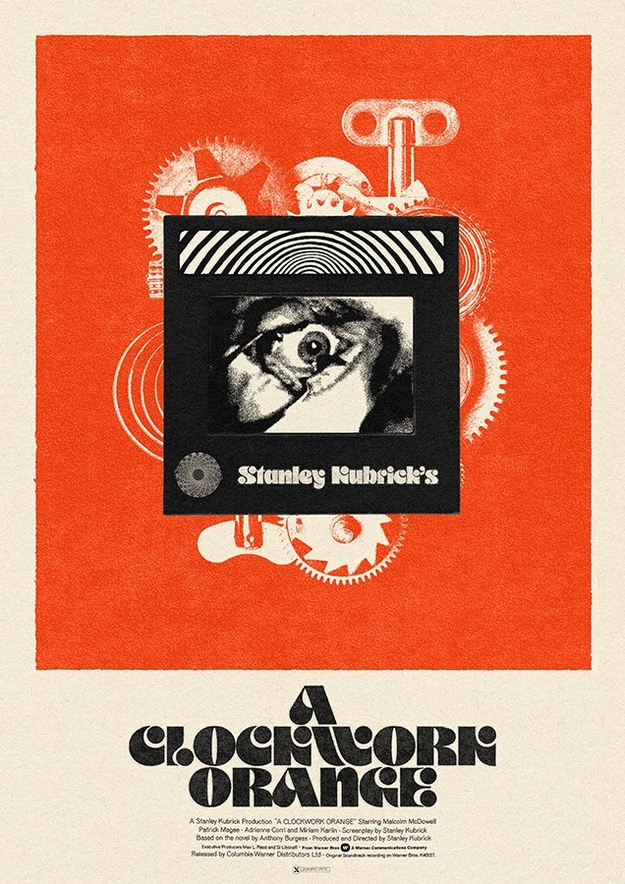

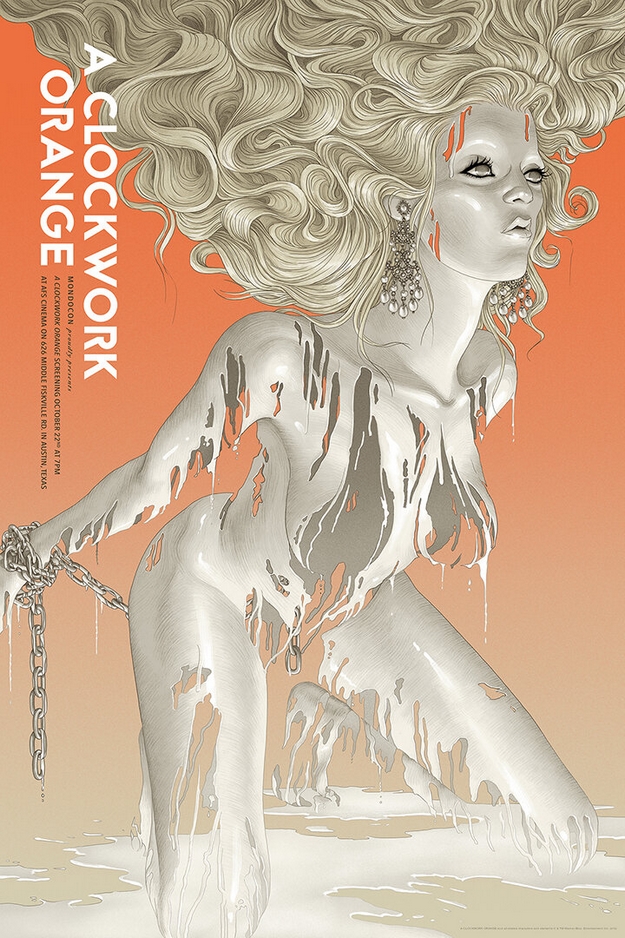

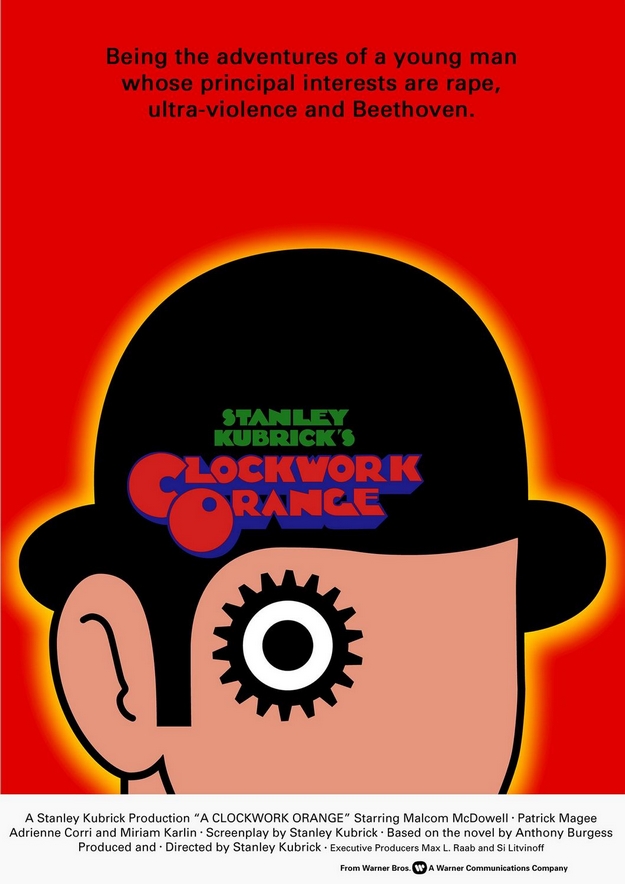

| titre original | "A Clockwork Orange" |

| année de production | 1971 |

| réalisation | Stanley Kubrick |

| scénario | Stanley Kubrick, d'après le roman éponyme d’Anthony Burgess (1962) |

| photographie | John Alcott |

| production | Stanley Kubrick |

| interprétation | Malcolm McDowell, Patrick Magee, David Prowse |

| récompense | Prix Pasinetti pour le meilleur film étranger à la Mostra de Venise 1972 |

Critique extraite du Guide des films de Jean Tulard

Un film choc sur la violence. Kubrick explique : « Alex, au début du film, représente l'homme dans son état naturel. Lorsqu'on le soigne, cela correspondrait psychologiquement au processus de la civilisation. La maladie qui s'ensuit est la névrose même de la civilisation qui est imposée l'individu. Enfin la libération que ressent le public à la fin correspond à sa propre rupture avec la civilisation. » Étrangeté des décors, musique classique toujours en situation, pessimisme du propos sur les limites du pouvoir et de la liberté, le film a fait sensation à sa sortie et conserve toujours un certain impact.

Références dans la littérature française

• Le film est cité par Guillaume Musso dans son roman "La Fille de Brooklyn" (2016) : « Marc lança un regard circulaire. Au vu des affichettes, le petit avait bon goût : Memento, Requiem for a Dream, Old Boy, Orange mécanique, Vertigo… »

• Le film est également évoqué par Christian Authier dans son roman "L'Ouverture des hostilités" (2022) : « Au collège d'abord puis surtout au lycée et durant les premières années de fac, ils ne s'étaient privés de rien. Christophe et Frédéric voyaient au moins trois films par semaine au cinéma. Si La Guerre des étoiles, contrairement à la plupart de leurs condisciples, les avait laissés de marbre, la découverte de Voyage au bout de l’enfer, d'Apocalypse Now, de Manhattan, de Raging Bull, de Shining ou de La Guerre du feu les avait marqués durablement. Les sorties étaient riches, mais les reprises permettaient de combler certaines lacunes et curiosités. Ils avaient vu ainsi, avec quelques années de retard, des films au parfum de soufre comme L'Exorciste, Les Chiens de paille, Délivrance ou Taxi Driver, interdits au moins de treize ans. L'interdiction aux moins de dix-huit ans, frappant notamment Portier de nuit ou Orange mécanique, excitait d'autant plus leur appétit. De toute façon, le film de Kubrick n'était jamais programmé à Toulouse. » (extrait du chapitre 7)

Référence dans la chanson britannique

Le clip vidéo de la chanson "The Universal" (1995) du groupe de rock britannique Blur, réalisé par Jonathan Glazer, s'inspire du film de Kubrick.

Clip officiel de la chanson

La chronique de Gilles Penso