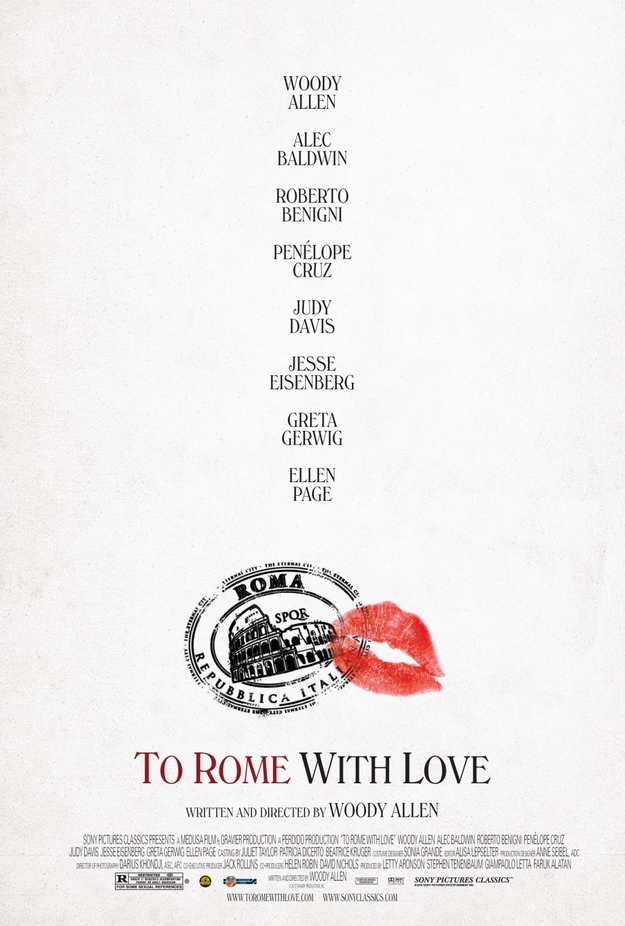

| titre original | "To Rome with Love" |

| année de production | 2012 |

| réalisation | Woody Allen |

| scénario | Woody Allen |

| photographie | Darius Khondji |

| interprétation | Judy Davis, Roberto Benigni, Alec Baldwin, Ornella Muti, Woody Allen, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig, Penélope Cruz, Ellen Page |

La critique de Didier Koch pour Plans Américains

En ce début des années 2010, Woody Allen poursuit son petit tour d'Europe. Après Londres ("Match Point", "Scoop", "Le Rêve de Cassandre"), Barcelone ("Vicky Cristina Barcelona") et Paris ("Minuit à Paris"), il ne pouvait faire autrement que de poser sa caméra à Rome, la ville éternelle. Il en profite pour refaire l'acteur en se montrant plutôt convaincant. En Italie, sur la terre des Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola et autres Pietro Germi, il décide de proposer une sorte de films à sketches à partir du Décameron de Boccace, comme en produisait à la pelle la comédie italienne dans les années 60.

Tout ceci part sans doute d'une bonne intention, mais le maître new-yorkais en panne d'inspiration produit sans doute, avec "To Rome with Love", ce qu'il a fait de pire dans toute sa carrière. Dans cette fusion improbable entre Italie et États-Unis, quatre historiettes sans grand intérêt sont développées. Un jeune couple marié décidé à s'installer à Rome, se trouve séparé le temps d'une après-midi où chacun fera la très brève expérience d'une sexualité torride pour retrouver sans mot dire le nid, repus et ragaillardi. Le père (Woody Allen) d'une jeune Américaine fiancée à un Romain rencontré place d'Espagne se met en tête de faire du futur beau-père de sa fille un ténor célèbre, mais celui-ci s'avère incapable de chanter autre part que sous sa douche. Un jeune élève architecte (Jesse Eisenberg), guidé allégoriquement par son mentor spirituel (Alec Baldwin), s'amourache de la meilleur amie de sa fiancée (Greta Gerwig), une actrice mégalomane et surtout égocentrique ; là encore, le retour au bercail s'imposera. Enfin, un bureaucrate anonyme (Roberto Benigini) fait les frais du fameux quart d'heure de gloire qu'Andy Warhol promettait à chacun en 1968 dans sa fameuse inscription au Moderna Museet de Stockholm - prophétie qui tend à devenir le Graal depuis l'avènement du Net et des chaînes en continu.

Visiblement, Allen a voulu retrouver la loufoquerie baroque, mais aussi la férocité de films cultes comme "Les Monstres" ou "Les Complexés", mais au passage, il a oublié le sens de la dérision qui était pourtant la matière première des films de sa grande époque. Pire encore, il a commis le péché d'imprégner son film d'une sorte de condescendance assez gênante et d'un conformisme bourgeois, qui éloignent complètement son film de ses modèles du moment qui regardaient le peuple italien avec les yeux de l'amour en même temps qu'ils en moquaient les petites bassesses.

Inutile de préciser que dans un tel contexte, les acteurs ont bien du mal à faire exister leur rôle, paraissant le plus souvent en décalage total, comme un Alec Baldwin ectoplasmique ou une Penélope Cruz bizarrement trop vulgaire. Au final, seul Woody Allen, retrouvant comme par magie une ironie angoissée qu'il semblait avoir perdue dans ses dernières prestations sur ses propres films, tire son épingle du jeu. C'est toujours ça de pris, mais alors vraiment tout ! Heureusement, "Blue Jasmine" est venu effacer ce film dont on n'aurait pas voulu qu'il soit le dernier de notre hypocondriaque préféré.

Damien Ziegler, éditions LettMotif