L'histoire authentique de la mutinerie menée par Fletcher Christian en 1789 à bord du Bounty

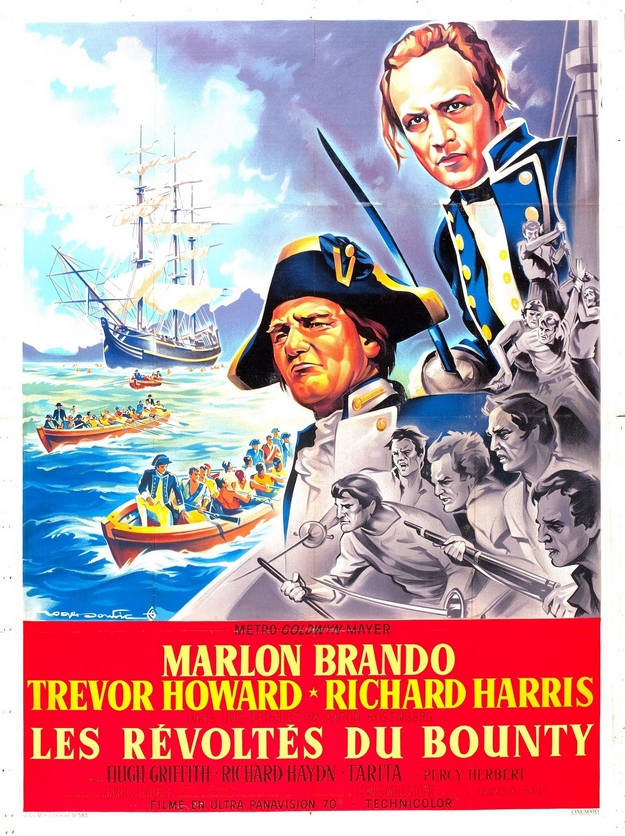

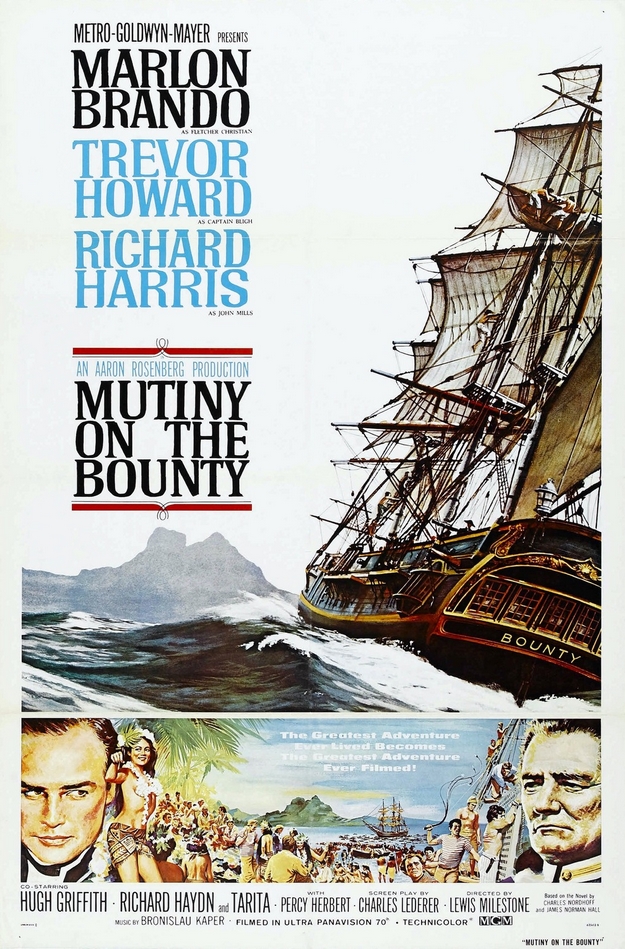

| titre original | "Mutiny on the Bounty" |

| année de production | 1962 |

| réalisation | Lewis Milestone |

| scénario | Charles Lederer, d'après le roman de Charles Nordhoff et James Norman Hall |

| photographie | Robert Surtees |

| musique | Bronislau Kaper |

| interprétation | Marlon Brando, Trevor Howard, Richard Harris, Hugh Griffith, Richard Haydn, Tarita |

| version précédente | "Les Révoltés du Bounty" de Frank Lloyd, 1935, États-Unis |

| version suivante | "Le Bounty" de Roger Donaldson, 1984, États-Unis |

La critique de Didier Koch pour Plans Américains

À la fin des années cinquante, face à l’immixtion croissante de la télévision dans les foyers américains qui entraîne une désertification des salles de cinéma, les studios se lancent dans la production de grandes fresques épiques en Technicolor très dispendieuses. "Les Révoltés du Bounty", remake du célèbre film de 1935 avec Clark Gable, sera pour la MGM ce que "Cléopâtre" sera pour la Fox : un gouffre financier. Dans un cas comme dans l'autre, les tournages seront pour le moins tourmentés, consommant plusieurs metteurs en scène. C'est Carol Reed, le réalisateur du "Troisième homme", qui commencera le film et c'est le vétéran Lewis Milestone ("À l'Ouest, rien de nouveau" en 1930) qui aura la charge de mener l'aventure à son terme.

En 1962, Marlon Brando est, certes, une immense star au talent reconnu ayant fait des émules au sein des studios, mais depuis "Sur les quais" de Kazan en 1954, il n'a plus eu vraiment de réel succès au box-office. Pire, depuis "Désirée" d'Henry Koster, il a acquis la réputation d'être à peu près incontrôlable sur un plateau. C'est dire que pour un tel pari, la MGM prend un vrai risque en misant sur celui qui est devenu aux yeux de beaucoup une diva capricieuse, commençant en outre à subir les assauts d'une nature corporelle sujette à l'embonpoint.

"Les Révoltés du Bounty" sera un flop au regard des 19 millions de dollars investis, se classant seulement 6e au classement du box-office américain de l'année 1962. Il n'empêche qu'au-delà de toutes ces péripéties qui aujourd'hui participent à l'aura du film, celui-ci nous permet de voir un Marlon Brando à son meilleur, ayant beaucoup œuvré pour que la MGM accepte de livrer une version de l'évènement beaucoup plus conforme à la réalité historique. Le Fletcher proposé par Brando, s'il agit avec discernement et retenue, constituera bien involontairement de par sa nature et ses origines la mèche qui fera éclater les évènements dramatiques survenus sur le Bounty.

Dès l'entame, avant même que le navire ne soit parti, l'opposition entre le capitaine et son lieutenant semble être source d'un attelage bien improbable pour mener à bien une si longue et lointaine expédition. D'un côté, un capitaine besogneux, à l'allure disgracieuse, ayant peiné pour parvenir sur le tard à décrocher son premier commandement ; de l'autre, un jeune dandy, issu de la noblesse, sorte de playboy avant l'heure au maniérisme poussé à l'extrême, très éloigné des considérations liées à la carrière maritime. Pendant tout le voyage, le pauvre capitaine Bligh pourra lire dans les yeux de Fletcher le mépris de ce dernier pour ses manifestations puériles d'autorité qui ne sont en réalité que la marque d'un manque d'assurance et d'un besoin de respect de la part de celui qui représente le véritable pouvoir, celui des arcanes du ministère de la Marine où se font et défont les carrières des officiers.

Brando, qui ne laissait à personne le soin de le diriger sur un plateau, incarne à merveille ce drame sempiternel et inextricable de l'incompréhension entre les classes sociales. C'est donc une lecture du drame à deux niveaux que nous offre Brando. Le lieutenant Fletcher obéit sans broncher aux ordres sadiques de Bligh, se posant en permanence la question du moment auquel il devra commettre l'acte de rébellion irréversible avec ses conséquences inéluctables. Il aurait sans doute suffi d'un geste de Fletcher en direction de Bligh pour qu'il obtienne par l'empathie l'apaisement de celui qui, face à ce qu'il ressent comme du mépris, ne sait qu'opposer une répression morbide. Un geste que Fletcher, trop conscient de la supériorité de son rang, ne consentira jamais à faire. Trevor Howard, tout aussi brillant que Brando, campe un Bligh certes mû par une ambition dévorante qui le pousse dans ses travers sadiques, mais aussi torturé et souvent pitoyable en quête de l'admiration de ses hommes qui n'ont d'yeux que pour un Fletcher plus magnanime mais aussi plus manipulateur. Toute la nuance du jeu de Brando permet diverses interprétations de chacune de ses réactions face aux abus d'autorité de Bligh. Les jeux de pouvoir sur le Bounty sont donc beaucoup plus complexes et subtils dans cette version que dans celle de 1935, essentiellement axée sur la folie de Bligh interprété par l'immense Charles Laughton.

Ce duel affectif aux conséquences tragiques, teinté d'une attirance homosexuelle refoulée, qui se déroule essentiellement en mer, fait tout le prix du film de Milestone. Par opposition, toute la partie se déroulant sur les îles parait récréative et surtout un peu longue. Mais la logique de l'époque voulait que ces grandes fresques avec ouverture musicale et entracte, offrent leur lot d'exotisme sur plus de trois heures. En dépit de cet étirement en longueur qui nuit un peu au rythme du film, Brando montre la capacité d'un acteur qui se disait désintéressé par son métier, à imprimer sa marque de fabrique sur un rôle pour lui donner plusieurs niveaux de lecture. Talent rare qui fait sans doute le génie du plus grand acteur de son temps.