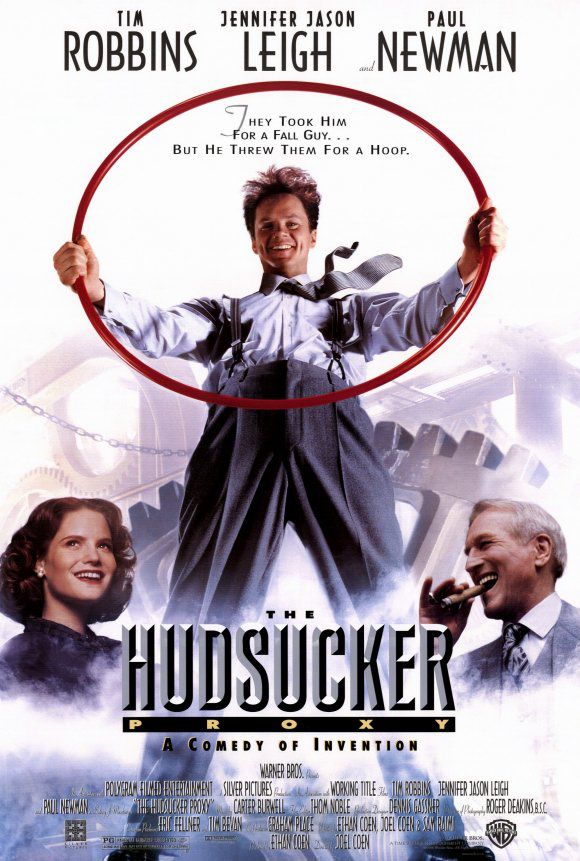

| titre original | "The Hudsucker Proxy" |

| année de production | 1994 |

| réalisation | Joel Coen |

| scénario | Joel Coen et Ethan Coen |

| photographie | Roger Deakins |

| musique | Carter Burwell |

| interprétation | Tim Robbins, Jennifer Jason Leigh, Paul Newman, Charles Durning, Bruce Campbell, Steve Buscemi, Peter Gallagher, Sam Raimi, John Goodman |

Critique extraite du Guide des films de Jean Tulard

Moins astucieux que "Barton Fink", le film en reprend les procédés. On va de surprise en surprise, mais à trop jouer sur le comique de situation, le scénario accuse des longueurs.

La critique de Didier Koch pour Plans Américains

Dans la filmographie des frères Coen, "Le Grand Saut" occupe une place peu enviable. Boudé par la critique et par le public, il a été leur plus cuisant échec. Écrit aux trois quarts en collaboration avec leur ami Sam Raimi, juste avant le tournage d’"Arizona Junior" (1987), ils avaient remisé le projet, conscients que leur statut encore précaire de l’époque ne leur permettrait pas de trouver le financement pour cette fable se déroulant au cœur même de la machine capitaliste triomphante. La Palme d’or à Cannes reçue par "Barton Fink" leur permettra de convaincre le producteur mainstream Joel Silver, qui lui-même convaincra la Warner du potentiel du film. Ses décors urbains grandioses, ainsi que son atmosphère tout à la fois bon-enfant et féroce, font espérer que l’esprit de Frank Capra, l’ex-golden boy de la Columbia, teintera le film d’une nostalgie bienfaitrice.

Un pari osé pour les deux frères, dont les deux derniers films ont été des échecs financiers, certes limités au regard de leur budget, mais qui leur valent d’être cette fois-ci attendus au tournant, avec 25 millions de dollars à dépenser sans un cahier des charges contraignant que Joe Silver se refuse à leur imposer. Cela tombe bien car c’est du capitalisme roi aux Etats-Unis dont les Coen vont faire le thème central de leur film.

Celui-ci s’ouvre le 31 décembre 1958, juste avant minuit, alors qu’un homme juché au dernier étage d’un gratte-ciel se demande s’il va sauter dans le vide. Une voix off, qui nous a tout d’abord rappelé la fuite du temps que chacun cherche à retenir en vain, le stoppe brutalement en nous ramenant un mois avant cet événement tragique sur le point de se produire. Dans le bureau du top management situé au dernier étage de la Hudsucker Industries, un des membres du conseil de direction présente en termes fleuris et guerriers les résultats de la compagnie qui n’ont jamais été aussi excellents, assurant à chacun des dirigeants et actionnaires d’être plein aux as pour les fêtes qui s’annoncent. C’est le moment que choisit Waring Hudsucker (Charles Durning), le père fondateur, pour monter sur la longue table du conseil et s’en servir de tremplin pour effectuer un saut de l’ange du 45e étage.

Au même moment, débarque de sa province natale, fraîchement diplômé d’une petite école de commerce, Norville Barnes (Tim Robbins), celui que le préambule nous a présenté comme le nouveau candidat au saut de l’ange. Pour lui, ce ne sera pas midi comme pour Waring Hudsucker, mais minuit. Douze heures de décalage, mais la même précision. Entre les deux événements, juste après le suicide de Waring Hudsucker, entre en scène Sidney J. Mussburger (Paul Newman) qui, portant à ses lèvres le cigare encore tiède de celui dont il est l’adjoint, propose déjà la parade à la mise des actions dans le domaine public prévue par les statuts, à un conseil d’administration passé en quelques secondes de la compassion surjouée à la panique plus sincère pour instantanément retrouver des couleurs après que Mussburger ait proposé de placer temporairement à la tête de la Compagnie un incompétent docile qui provoquera une panique boursière permettant le rachat à bas prix des actions.

Dans ces cinq première minutes brillantes et signifiantes au possible, nous est présenté un bref vademecum des méthodes d’un capitalisme qui a horreur du vide, sauf pour ses plus dociles victimes quand elles décident d’en finir. À ce sujet, il faut peut-être s’arrêter un instant sur le suicide du père fondateur de l’entreprise interprété pour un court instant par l’ineffable Charles Durning. Poussant au suicide celui qui est arrivé au sommet, le capitalisme peut se révéler être un poison, y compris pour ceux qui l’ont servi le plus brillamment et qui ont en apparence tout reçu de lui. Waring Hudsucker fait-il le saut de l’ange car, grisé par le discours laudateur de son financier, il se croit désormais invincible et se persuade en un éclair qu’il va pouvoir se rendre plus léger que l’air ? Prend-t-il conscience qu’ayant atteint ce sommet de réussite, il ne peut plus désormais qu’amorcer une chute qu’il ne pourra pas affronter ? Est-il tout simplement usé par la solitude du pouvoir et l’inanité de son existence qui l’ont coupé du reste de l’humanité ? Les Coen, à travers les différents regards lancés par Charles Durning, ne donnent aucune indication précise, mais invitent le spectateur à se poser la question. Avec un peu de recul et d’ironie, on peut même se demander si l’imposant Charles Durning n’est pas tout simplement la représentation métaphorique prémonitoire des deux frères se lançant à corps perdus dans ce film coûteux et craignant de se ramasser.

Le capitalisme est empreint d’une verticalité, symbolisée par le dernier étage de l’Hudsucker Building où tout se décide, en contraste avec le reste de l’immeuble qui constitue la ruche soumise aux injonctions. De verticalité, il sera beaucoup question dans le film, auquel le titre français fait explicitement référence. De vide aussi il sera question, à travers les sauts que font les dirigeants quand ils sont à bout de force ou pensent qu’ils ont été trahis par le système auquel ils ont tout donné, mais aussi avec le cercle dessiné sur son cahier par Norville Barnes qui vient d’inventer le hula hoop. Même avec du vide et une idée que beaucoup jugent saugrenue, l’hydre capitaliste parviendra à se nourrir, sachant se saisir du hasard quand le cerceau qui peine à trouver son marché va rencontrer un jeune prodige, comprenant d’instinct toutes les figures qu’il peut tirer de cette invention basique.

"Le Grand Saut", qui s’est vu reproché de n’être qu’une imitation pompeuse et hors de propos de l’univers autrefois adulé de Frank Capra, a sans aucun doute été un peu vite porté sur le bûcher à défaut d’être jeté dans le vide. C’est en réalité un véritable brûlot que les frères Coen ont réalisé, dont la dimension tragique, habilement voilée par les gags inspirés du slapstick, la démesure des décors, l’extravagance expressionniste de la lumière ou encore l’emphase des acteurs, le rapproche plutôt du magnifique et désespérant "Patterns" réalisé en 1956 par Fielder Cook avec Van Heflin et Ed Begley, qui explorait de manière plus réaliste les rouages de la machine à broyer capitaliste quand elle doit avancer à toute force. Le film se terminait lui aussi par un saut dans le vide. Alors que "Le Grand Saut" loge sa parodie cruelle dans les plus hauts et les plus bas étages de l’immeuble, "Patterns" se déployait dans les étages intermédiaires, où les ravages peuvent être plus sournois mais tout aussi dévastateurs.

Si le film recèle quelques faiblesses, comme une certaine propension à tenir quelquefois trop serrée la main du spectateur ou à se réfugier dans une emphase pas toujours de bon aloi, son intrigue en revanche sert très bien la grenade qu’ont voulu dégoupiller les frères Coen à la face du credo qui anime consubstantiellement tous les politiques et dirigeants américains. Les acteurs sont encore une fois parfaitement choisis, avec un Paul Newman reptilien à souhait, un Tim Robbins qui n’avait pas la tâche facile, notamment dans la première partie du film, et une Jennifer Jason Leigh à moult facettes, qui propose un mélange détonant entre Barbara Stanwyck, Jean Arthur et Rosalind Russel.

Pas dans l’humeur de son époque, le film n’a pas été un succès, ramenant les deux frères à une économie plus conforme à leur volonté d’indépendance. "Fargo", produit en 1996 pour seulement 7 millions de dollars, en rapportera 61. "Le Grand Saut" aura été finalement salutaire aux frères Coen. Toutefois, chacun peut voir ou revoir le film pour l’apprécier à sa juste valeur, qui doit se lire derrière une façade par moment sans doute un peu trop encombrante.

La chronique de Gilles Penso