Jean-Baptiste Thoret, auteur du "Cinéma américain des années 70"

Éditions Flammarion, collection Pop Culture, 2013

293 pages

Michael Cimino, phares ouest

Clément Ghys, Libération, 22 octobre 2013

L'ouest américain n'est plus. Peut-être n'a-t-il d'ailleurs été que cette abstraction mythologique, ce creuset par lequel l'Amérique a régurgité sa propre histoire. « L'Ouest désigne aussi, et peut-être surtout, cet endroit mystérieux où l'homme blessé vient guérir de ses blessures psychologiques et artistiques », écrit Jean-Baptiste Thoret dans "Michael Cimino, les voix perdues de l'Amérique". En 2010, le critique français rencontre le réalisateur américain à Los Angeles. Ensemble, ils parlent de John Ford, de Sam Peckinpah, du Nouvel Hollywood. Cimino lui propose de poursuivre l'interview. Ils prennent une voiture et, de Los Angeles, partent vers un Ouest fantasmatique.

Pudeur. Le livre de Thoret est donc un récit de voyage. Mais ce voyage-là étant plus cérébral que touristique, viennent s'y coller d'autres voix. Celle de Cimino, aux cordes vocales abîmées, et celles d'amis, d'acteurs, croisés un peu partout : Christopher Walken dans une loge de théâtre new-yorkais, l'assistant-réalisateur Michael Stevenson, la fidèle productrice Joann Carelli, un cow-boy, Allen Keller. Et Thoret qui laisse son discours critique s'emballer dans sa fascination pour l'auteur de "Voyage au bout de l'enfer" (qui sort aujourd'hui dans une version restaurée en numérique). Une admiration que l'on retrouvait déjà dans « En route avec Michael Cimino », article publié en 2011 par les Cahiers du cinéma et prélude à ce livre.

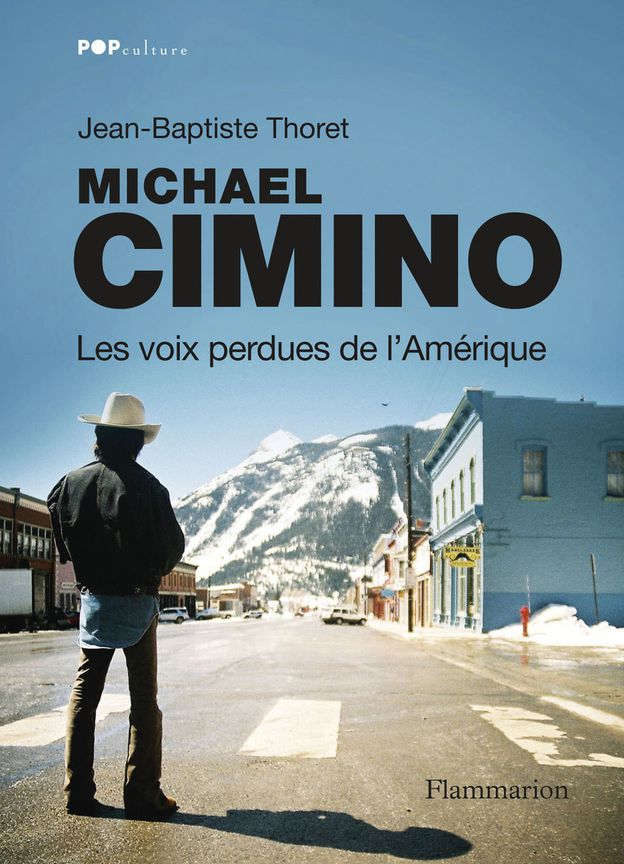

Michael Cimino ne parle que peu de lui-même, cultive un trouble sur les données biographiques, laissant cours à nombre de rumeurs accentuées par son goût apparent pour la chirurgie esthétique ou son refus de se faire photographier. On voit pourtant quelques photos, prises avec pudeur par Jean-Baptiste Thoret, de la silhouette apprêtée du cinéaste, coiffé d’un Stetson, dans un paysage de montagnes.

C'est donc par ses films que l'on aborde l'homme, par sa vision de l'Amérique, de sa violence inhérente ou de sa place dans le milieu du cinéma : « Michael Cimino est un anachronique, au sens le plus noble du terme, une sorte de "Guépard" américain, un pied dans l'histoire, qu'il adore, l'autre dans un présent envisagé rétrospectivement, autrement dit du point de vue de ce qu'il n'est plus. » Soit du cinéma hollywoodien des années 50, englouti, de cette Amérique à « l'identité collective » et au « patriotisme fordien » qu'il a vu disparaître. Comme lorsqu'il reçut l'oscar du meilleur film pour "Voyage au bout de l'enfer" des mains de John Wayne, qui faisait là sa dernière apparition publique. Ou quand, avec l'échec majestueux de "la Porte du paradis", s'achevait l'ère du Nouvel Hollywood, laissant la place au cinéma des années 80, aux nouveaux héros qu'étaient E.T. et Indiana Jones.

Sioux. Et ce passionné d'architecture, qui qualifie avec mépris le Strip de Las Vegas de « plus petit dénominateur commun de ce que l'homme peut faire », raconte ses débuts de cinéaste. Et aussi ses ratages, celui de "la Maison des otages" (1990), ravagé par le final cut des producteurs, ou ses projets avortés : "Conquering Horse", une épopée en langue sioux, une biographie du révolutionnaire irlandais Michael Collins, ou encore une adaptation de "la Condition humaine" de Malraux.